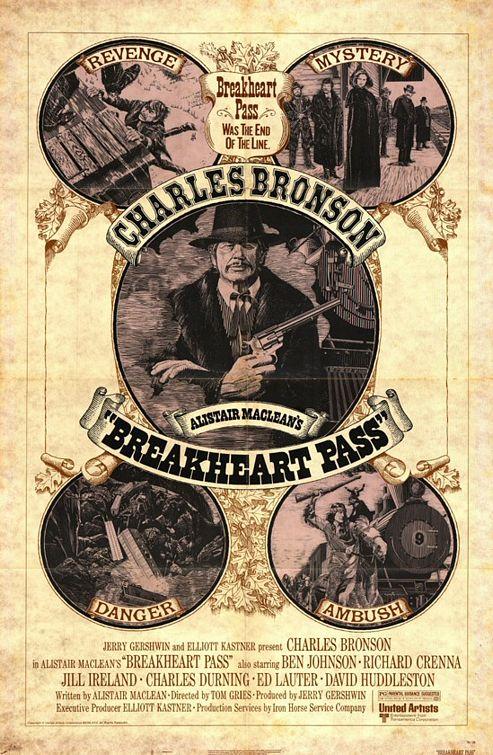

A veces uno se lleva sorpresas allí donde no esperaba sacar gran cosa en claro. Es el caso de Nevada express (Breakheart pass, 1975), dirigida por un semidesconocido Tom Gries, cuyo mérito más recordado, aparte de trabajar en series de televisión como Batman o Hazañas bélicas y de un puñado de westerns menores con Charlton Heston (entre ellos el estimable El más valiente entre mil, -Will Penny-, de 1968) como veterano protagonista, había sido codirigir junto a Monte Hellman una película de boxeo protagonizada por Muhammad Ali. En 1975, en plena etapa de westerns crepusculares que, a pesar de la pronta irrupción de Clint Eastwood y El fuera de la ley (Outlaw Josey Wales, 1976) y su contribución al mantenimiento del género en unos niveles de calidad y popularidad más que aceptables y su pervivencia hasta el día de hoy, estaban certificando la progresiva muerte del género cinematográfico americano por excelencia, Gries llevó a la pantalla una novela de Alistair MacLean, adaptada por sí mismo, que resulta un tardío pero muy interesante e intenso intento por dotar al western de nuevas fronteras y alicientes que a pesar del tiempo transcurrido se mantienen prácticamente intactos en un visionado actual.

Y la sorpresa viene porque de sus aires televisivos y del protagonismo de Charles Bronson, por aquel entonces ya encasillado en sus papeles de justiciero urbano pistola en mano o en sus protagonistas de spaghetti western de medio pelo como ecos de su trabajo para Leone en Hasta que llegó su hora (C’era una volta il west -Once upon a time in the west-, 1968), emerge una película distinta, compleja, repleta de acción pero no carente de un trasfondo de intriga y suspense no habituales del género pero que funcionan y mantienen la atención. La mayor virtud de Gries y del guión de MacLean es el goteo con el que la información sobre lo que ocurre es suministrada al espectador, cómo consigue manejarse el suspense y presentar los acontecimientos en dos narraciones paralelas que finalmente confluyen en una conclusión entregada a la acción y la violencia que han de resolver el drama. Gries y MacLean toman los distintos elementos comunes del western, los mezclan con la película de espías y con la intriga de asesinato en un espacio cerrado, y crean un producto menor, pura serie B, pero de lo más entretenido.

Todo comienza con un tren militar que se detiene en un apeadero de una zona montañosa alrededor del cual han florecido algunos negocios de hostelería, juego y prostitución. El tren va camino de Fort Humboldt, un aislado puesto de la caballería en la montaña, y transporta suministros médicos y un destacamento de soldados que han de hacer frente a una virulenta epidemia de difteria que se ha desatado en el fuerte. En el tren, además del grupo de soldados y del personal de servicio, viajan el médico (el reconocible David Huddleston), el gobernador del estado (Richard Crenna), su amante (Jill Ireland), que es además hija del comandante del puesto, un responsable del ferrocarril (Charles Durning), un reverendo (Bill McKinney) y el capitán de los soldados (Ed Lauter, todo un clásico entre los actores secundarios de las últimas décadas, especialmente cuando se trata de tipos de dudosa catadura). Pero durante la breve parada del tren suceden dos acontecimientos que introducen cambios en el viaje: en primer lugar, uno de los oficiales desaparece en el lugar junto con uno de sus asistentes sin que la búsqueda emprendida por los soldados dé fruto alguno, mientras que, por otro lado, un agente de la ley (Ben Johnson, antiguo campeón de rodeo que gracias a John Ford primero, y a Sam Peckinpah después, entre muchos otros, es una institución en el western), que insiste en que le permitan viajar en el tren hasta Fort Humboldt para recoger a un violento forajido allí custodiado, consigue la autorización una vez que detiene, a raíz de una discusión durante una partida de póquer, a John Deakin (Charles Bronson), un pistolero por el que se ofrece una suculenta recompensa en dólares y al que quiere poner a buen recaudo en la cárcel del fuerte.

Sin embargo, eso no es más que el planteamiento inicial; en el tren, un poco a la manera de Asesinato en el Orient Express, empiezan a tener lugar extraños asesinatos que muestran que alguno de los pasajeros no tiene mucho interés en que la ayuda llegue al puesto militar, a la vez que, gracias al montaje paralelo de Tom Gries, el espectador conoce que en el fuerte no es la difteria el mayor de los peligros, sino los forajidos que, con ayuda de un grupo de indios de una tribu de los alrededores, han tomado el control de la situación. Ante la impericia o la nula disposición de resolver la situación, es Deakin quien trata de averiguar quién está amenazando la vida de todos en el tren, y quien se da cuenta de que tras los intercambios telegráficos con el fuerte se esconde algo más peligroso y letal que una epidemia en un lugar aislado.

Ello da pie a un buen puñado de secuencias más propias del cine de detectives que del western, con un grupo de personajes situados en un entorno cerrado entre los cuales hay un asesino y que van descubriendo cadáveres a su alrededor, mientras que, por otra parte, la dinámica de la narración va introduciendo elementos de acción propios del western, y dentro de él, de las localizaciones ferroviarias: la consabida lucha en el techo del tren, las persecuciones a través de los compartimentos, el vagón desenganchado que elimina a todo el grupo de soldados de una vez… Todo alrededor de una intriga criminal más propia del cine de agentes secretos que del Oeste resuelta más con la pesquisa y la inteligencia que con el revólver, llena de sorpresas, de personajes que esconden sus verdaderas intenciones (no perderse los inquietantes y sugerentes silencios y juegos de miradas que buscan tanto dar pistas como confundir al espectador en la mejor línea de los ambiguos juegos de desorientación de las adaptaciones de Agatha Christie), y de un final esta vez sí típico del género con una lucha a muerte en los nevados entornos del tren detenido en la montaña.

En lo formal, la película, a todas luces dotada de un bajo presupuesto, alterna localizaciones exteriores de gran majestuosidad (puentes en vertiginosos quebrados, espesos bosques blanquecinos, cumbres y praderas nevadas fantásticamente fotografiadas por Lucien Ballard, a pesar de las limitaciones de la estética televisiva), acompañadas por una efectiva partitura de Jerry Goldsmith, con interiores austeros pero meticulosamente recreados (especialmente los relativos al interior del tren) rodados en estudio, siendo las primeras más afines a lo esperable de un western, sirviendo los segundos a esa parte de la narración más propia del cine de intriga y suspense con una conclusión sorprendente -o quizá no tanto-.

Entre los deméritos, inevitables en una película de tales carencias presupuestarias, se encuentran algunas ligerezas de guión que hacen al personaje de Deakin mucho más listo y perspicaz de lo que quizá pudiera ser, las obvias maneras televisivas, que no terminan de explotar del todo la riqueza paisajística en la que tiene lugar la historia, y un final que, más allá de la intriga que logra mantenerse durante los primeros setenta minutos de metraje, se entrega en el último cuarto de hora a la acción y la violencia más tópica del western, duelo incluido, y con el Séptimo de Caballería salvando la situación en el instante postrero. Al menos el guión, sorprendente en cuanto al protagonismo que en él tiene la intriga, y aunque gira en torno a un MacGuffin más que impreciso y cogido por los pelos, no comete el pecado de ofrecer una previsible y facilona historieta de amor entre Deakin y la joven amante del gobernador, aunque todos los indicios del comienzo de la película hacen temer por algo así.

En suma, una película del Oeste distinta, de medios e interpretaciones limitados (Bronson no resulta muy creíble como cerebro investigador), a todas luces una serie B, pero a la que el componente de intriga dota de un interés y una capacidad de mantener la atención del espectador que sus westerns coetáneos, salvo honrosas excepciones, ya habían perdido, naufragados en un género que por aquel tiempo se creía agotado.