«El dolor por la pérdida nos resulta un lugar desconocido hasta que llegamos a él» (Joan Didion)

«El dolor por la pérdida nos resulta un lugar desconocido hasta que llegamos a él» (Joan Didion)Hoy hace veinte años que murió mi padre. Es mucho tiempo y no ha pasado rápido. Si hace veinte años hubiera intentado imaginar cómo iba a sentirme a lo largo de estos años, probablemente hubiera creído que un día como hoy, tanto tiempo después, no sentiría nada, el tiempo todo lo cura, dicen. O quizás, hubiera imaginado sentir una pena nostálgica, casi analgésica, tranquilizadora, una pena bonita como de película. No es así para nada. Estos días atrás, he descubierto que, veinte años después, sigo aprendiendo cosas sobre su pérdida y que hoy, lo que siento es rabia.

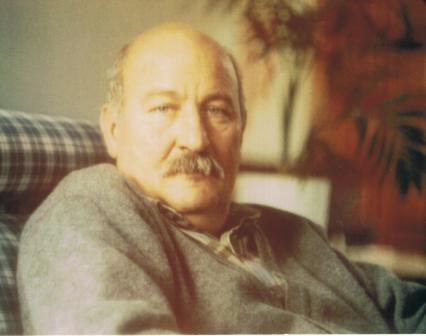

Mi padre tenía cincuenta y tres años cuando murió y estaba en lo mejor de la vida. Yo no lo sabía cuando murió ni lo he sabido durante estos veinte años, lo sé ahora que tengo cuarenta y cuatro. Cuando murió, de repente, sin avisar, sin que ninguno, ni tan siquiera él, pudiéramos esperarlo, me invadió la incredulidad, «no puede ser» me susurraba a mí misma. Después, mientras la tristeza inmensa lo nublaba todo y el desorden se convertía en el nuevo orden me parecía que aunque obviamente había muerto antes de tiempo, ya había vivido. Era pronto, pero no demasiado pronto. Con mis veintipocos años, creía que él ya había vivido suficiente. ¡Qué listillos somos cuando no hemos hecho nada más que empezar a vivir!

Durante todos estos años le he echado de menos hacia detrás y hacia delante. He recordado, guardado, mimado y tratado de conservar, en parte escribiendo, todos sus momentos conmigo, juntos. También le he echado de menos con ese luto hacia delante que es infinito por lo que ya nunca podrá ser, por alejarme de él cada día más. He sentido nostalgia por el pasado y tristeza por la pérdida de lo que fue y el anhelo de lo que no podrá ser. Pero hoy, veinte años después, lo que me invade es rabia. No por mí sino por él, rabia sorda y amarga por la vida que se ha perdido. Este año, el próximo veinticinco de diciembre cumpliría setenta y cuatro años y la muerte le quitó los años mejores. Creo, además, que él había alcanzado la sabiduría suprema por la que disfrutas de la vida, con cuarenta y nueve años, y sólo estaba empezando a saborearlo. Estaba feliz, contento, disfrutando de la sensación de haber reconocido la vida, de ser intensamente consciente de vivir y, cuando mejor estaba, en el momento álgido de la fiesta vital, murió. La paradoja es que él tuviera que morir y perdérselo para que yo lo haya aprendido a tiempo y lo esté disfrutando ahora.

Cuando muere alguien nos hundimos en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestra pérdida, en el hueco que sentimos, el vacío que nos ahoga y en nuestras lágrimas. Y es normal, quizás tengan que pasar veinte años para que seamos capaces de valorar la pérdida del otro, del que murió, lo que dejó por vivir.

¡Qué cabrona es la vida y qué rabia me da que se la esté perdiendo!