Hasta el domingo 27 de marzo estuvo en el Museo Nacional, en la sala Ideologías, Arte e Industria, la exposición Hacer la paz en Colombia. Ya vuelvo. Carlos Pizarro. Ahí se narró con detalle la vida de este líder asesinado, su largo devenir como insurgente, primero en las FARC y luego comprometido con el M-19, su distancia y la de sus compañeros ante la ideología de las líneas Moscú o Pekín, sus críticas a los abusos del movimiento guerrillero, su habilidad como estratega en la batalla de Yarumales, su insistencia paradójica en alzarse en armas para hacer la paz, su corta candidatura presidencial antes de ser asesinado en un avión y el sicario abatido por guardaespaldas estatales que al parecer le estaban guardando la espalda a otros (¿acaso el asesino se iba a volar por una ventanilla de la nave?). La muestra temporal e itinerante, pasó por la Fundación Casa América Catalunya, en Barcelona (donde fue elogiada por Juan Manuel Santos), y ahora estuvo seis meses en Bogotá.

Es un error que esta exposición no se quede de manera permanente, después de todo solo ocupa dos pequeñas salas. Basta ver cómo ha sido recibida por el público para mostrar su contundencia: al principio con escepticismo o idealismo, pues muchos, sobre todo los más jóvenes, tienen como únicos arquetipos de guerrillero al “Mono Jojoy” o al logo estático del Che; pero pronto surge una curiosidad auténtica motivada por el afortunado contrapunteo de imágenes, textos, videos, objetos, que se da aquí y que hace imposible no caer en las redes de esa demanda generosa que obliga a permanecer en las salas por largo rato.

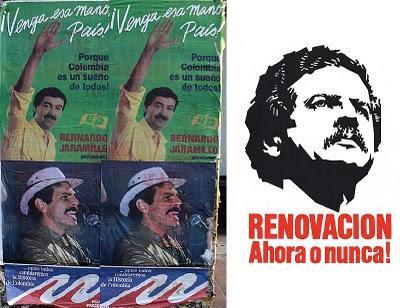

Después de ver la muestra algo cambia en uno, bien sea porque al espectador antes lo ha trabajado el olvido o porque su educación escolar se limitó a una balumba de datos y a cantar el himno nacional, pero el asunto es que tras recorrer la exposición el episodio se ve más complejo de lo que parecía, cobra nuevos matices y resurge vivo. Además, el archivo expuesto en el museo se convierte en una serie de pedradas que rompen el hábito plano y virtual de la experiencia estética televisiva —tipo History Channel—. Algunos objetos que son patrimonio del museo anclan el soporte físico al aquí y ahora de la exposición y evitan que la narración se pierda en la nebulosa de las abstracciones. La manera como está contada la secuencia carga de sentido los objetos, porque las cosas no significan en sí sino en relación a otras cosas. Y para que el patrimonio museal salga del cuidado exclusivo de la unidad de conservación y restauración, la curaduría hace que ese patrimonio quede a las ordenes de la interpretación, actualiza el sentido de las cosas, porque evita una exhibición de piezas esenciales de una sola colección, en una dirección única. Así, esta muestra reveladora se rebela ante la posibilidad de un entierro en bodega o en la fosa común del olvido. Junto a los zapatos del Pizarro hay muestras de tierra de distintas regiones de la geografía colombiana, una máquina de escribir maltrecha en el error y horror del Palacio de Justicia, un casco militar, la voz de un magistrado que pide un cese al fuego, el sombrero que el guerrillero lució cuando firmó la paz, una estatua descabezada, un listado de desaparecidos, tres afiches de campaña de tres candidatos presidenciales de oposición asesinados (la “ola política multicolor” de 1990 tan efímera, tan dolorosa y tan cándida —a la luz de lo brutal— como la reciente “Ola verde” del 2010).

Tal vez en el museo cause cierta incomodidad la cercanía de un exguerrillero, así se trate de uno guapo (“Comandante papito” es como apodaron a Pizarro en la campaña política). Quizá las familias que donan los restos de sus antepasados —las polainas y antiparras de políticos, generales y curas—, verán con alarma esta muestra en el vecindario patrimonial y ejercerán la presión que puedan para evitar que la mala vecindad se vuelva permanente. Ya antes pasó, cuando en la curaduría de Tiempos de paz: Acuerdos en Colombia 1902-1994, liderada por Beatriz González, el montaje previó sellar las vitrinas de exhibición para evitar cambios motivados por presiones externas (en una de las urnas se exhibía la máquina de escribir y el sombrero del líder guerrillero Juan de la Cruz Varela, en otra dos cartas del líder de las FARC Jacobo Arenas y en otra una de las pañoletas que llevaban puestas los miembros del M-19 el día de la dejación de armas). Ahora, con Pizarro, a pesar de ser una muestra temporal, la molestia de la godarria cultural se vuelve a hacer presente. Sin embargo, estas luchas por el sentido son un buen síntoma, sobre todo para este lugar, muestran que de verdad estamos hablando de un “Museo Nacional” donde conviven la actualidad y la historia, en trance con todas las Historias, y que no se trata de un paraíso de mermelada, propaganda, e ideología.

Con muestras así el museo deja de ser una miscelánea donde reposa protegida la identidad patria, para convertirse en un laboratorio donde los símbolos pasan a ser signos que cambian de acuerdo a su configuración. Esta es la razón de que se tema este tipo de exposiciones: ¿si el significado de los objetos cambia nosotros también cambiamos? Los símbolos pueden ser útiles para hacer ingeniería social y mantener la identidad de un pueblo o de una casta pero son los signos los que desafían y cuestionan, y los que de verdad nos hacen madurar, no ya como rebaño nacional sino como individuos que habitan un lugar posible en el mundo.

“Ya vuelvo”, dice el título de la exposición, pero Pizarro no va a volver jamás. Ahora el museo no debería dejar ir esta muestra.