El 2 de diciembre de 2013 publicaba una nota sobre una botella de 0,75L de Vall Llach 1998. Hoy quiero empezar el año 2016, que será un año distinto y muy lleno de cosas interesantes (algunos indicios y mi olfato apuntan a ello), con un comentario sobre una botella mágnum de Vall Llach 1998. No voy a repasar mi archivo histórico del blog pero creo que es la primera vez que publico una nota sobre el mismo vino en una misma añada. Se lo merecen tanto el vino como el viñedo del que, de forma destacada, procede la cariñena que le da el alma (Mas de la Rosa), como los actuales propietarios de la bodega (Llach y Costa), que están dando a su proyecto un espíritu renovado. Es reconfortante ver cómo la reflexión sobre la tecnología en el campo y en la bodega hace dar algunos pasos atrás a quienes, desde siempre (por lo menos desde la llegada de los "young ones") y aunque se les reconozca menos que a otros, han marcado tendencia en la DOQ Priorat.

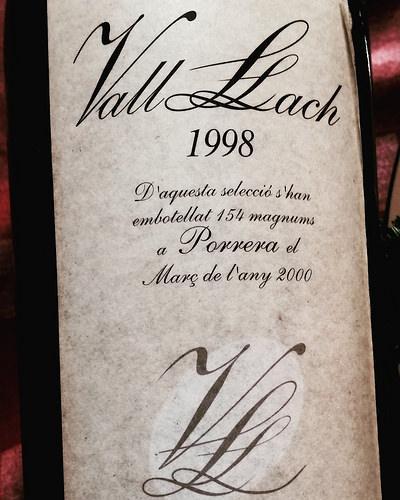

Vall Llach está ahí, sin duda, y ver cómo ahora los animales están volviendo a arar alguno de sus viñedos y cómo los tratamientos se reducen y adaptan a una escala que la naturaleza pide para poder sobrevivir con dignidad y sus cepas bien altas, es gratificante. Como lo es, claro, seguir y comparar las primeras añadas de la bodega con las que están saliendo ahora para hacerse una idea de hacia dónde pueden ir las cosas. Sobre el vino, las uvas y la vinificación ya hablé en el post de diciembre de 2013. Me voy a concentrar, pues, en este mágnum de Vall Llach del 1998, primera añada en que la bodega embotelló su portaestandarte. Juego con ventaja... Bebo el vino en mágnum y la botella no había salido de la bodega hasta el día en que llegó a casa.

A diferencia de lo que hice con la botella anterior, tuve que decantar: el corcho se estaba deshaciendo, los aromas del vino prometían (el corcho no olía a TCA) y hacía falta preservar el genio que parecía querer despertar de su letargo de más de 15 años en botella. Lo tomé con 24 horas de decantación y seguí bebiéndolo a lo largo de los siguientes tres días. El vino se mostró entero y perfecto y evolucionó sobre todo en su densidad y cuerpo: se aliaba con el oxígeno no sólo a través de las moléculas de aroma que liberaba sino también a través de la estructura de sus polímeros. Aquí me matarán los químicos orgánicos, claro, pero daba la sensación de que la masa del vino iba cambiando con los días, aumentando y ganando, en efecto, en cuerpo y densidad.

El vino empezó con pequeños aromas terciarios que iban asomando a mi nariz y paseando por mi paladar sin pausa, discretos pero tenaces. Con rapidez, algunos aromas primarios (me atrevo a proponer que entre éstos no sólo hay que contar con los de las frutas sino también con los de las tierras donde éstas se alimentan), se mezclaron con los terciarios y el paisaje que mi cabeza recompuso fue el de la emoción y el vértigo que produce una copa que contiene el alma de una tierra. El cálido almacén de las hojas de tabaco que maduran. La pizarra con hierro y siglos de intemperie, mojada y secada por un sol que no azota. Las aceitunas negras muertas y el aceite de primera prensada con un poco de sal. El palo mascado de regaliz. El vino se muestra íntegro, perfecto, profundo, con una boca redonda, unos taninos suaves y nobles. El corazón de los troncos que ardieron y que mantiene el rescoldo de la llama en el hogar. La pureza del monte bajo: tomillo y orégano secos, un poco de laurel. Bouquet garni.

El vino muestra una profundidad de escalofrío. La cariñena del Mas de la Rosa es fina y delicada, penetra el corazón de la tierra y lo transporta a la copa. Y el corazón palpita y se agita todavía en un vino que apenas ha llegado al otoño de su vida. El hueso de la ciruela seca pasea por mi boca. Hojarasca y humus. El alma del bosque habita este vino. El ratón husmea... Ratatouille y sus hermanos y primos saltan alborozados. La mina del lápiz. El grafito. La mermelada de cerezas con las horas y los días: la otra uva clave de este vino, la cabernet sauvignon, muestra su grandeza. Otoño en estado puro, de nuevo: paz y alegría por el trabajo bien hecho. Tierra y paisaje en la botella. Un punto goloso y casi tánico de las variedades francesas (un buen porcentaje de merlot hay también), los años y la excelente conservación dibujan el perfil de un vino fino y ágil en el trago, complejo y, al mismo tiempo, de una mediterraneidad que enamora. Con más horas: algarroba madura, chocolate negro a la taza con algo de agua, el fresco sótano excavado en la roca de llicorella, la madera y el reposo. Esencia y corazón de una tierra que amo, el Priorat, que he tenido el renovado privilegio de poder beber. Uno puede llegar a tener un vino vivo en la botella de mil maneras distintas. Una, entre todas, es la imprescindible y la que no puede fallar jamás: la mejor fruta de los mejores viñedos posibles es la que más años se mantiene. Vall Llach 1998 es otra deliciosa e innecesaria prueba de la existencia de este axioma.