En algunas ocasiones la impresión que deja una película en la memoria del espectador semeja una semilla de curiosidad que va creciendo, germinando, hasta que uno tiene que satisfacerla acercándose a una librería al objeto de ampliar -es un suponer- el placer obtenido con la obra cinematográfica basada en la literaria.

A pesar de haber recibido suficiente información respecto a ella, hasta hace muy poco no ha entrado a formar parte de mi biblioteca la autora Virginia Woolf de cuya existencia tuve el primer indicio gracias al cine, en la tormentosa confrontación de dos monstruos de la escena titulada Quien teme a Virginia Woolf aunque bien mirado (la vi en el cine hace mucho tiempo y no la he revisado) poco cuenta de la celebrada autora de la famosa novela La señora Dalloway, que es la pieza que he leído hace poco.

La señora Dalloway, en edición de bolsillo de Alianza Editorial, traducida por José Luis López Muñoz, es una novela escrita en 1925 en la que a lo largo de trescientas páginas se nos cuenta la jornada de la citada señora Dalloway que se apresta a organizar un festejo en su mansión. El libro me ha resultado aburrido al extremo que para poder terminarlo me he saltado páginas. Puede que en parte se deba a que en la traducción se pierda la supuesta musicalidad que alguno asegura atesoran las descripciones de las calles londinenses de principios del siglo pasado, los vestidos, las mansiones y los parajes y puede que la escasez de diálogos en los que el lector ahonde en la psicología del personaje me haya alejado de la situación óptima para sentir interés por la lectura. También cabe la posibilidad que el tedio de la trama, empeñada en contar minuciosamente los detalles sin interés de una vida cómoda y vacía, fijada únicamente en cuestiones protocolarias y en la revisión de la servidumbre haya sido la causa de mi somnolencia al enfrentarme a la lectura. O puede, simplemente, que carezca de la sensibilidad necesaria para paladear una novela que me ha parecido más victoriana que modernista.

La señora Dalloway, en edición de bolsillo de Alianza Editorial, traducida por José Luis López Muñoz, es una novela escrita en 1925 en la que a lo largo de trescientas páginas se nos cuenta la jornada de la citada señora Dalloway que se apresta a organizar un festejo en su mansión. El libro me ha resultado aburrido al extremo que para poder terminarlo me he saltado páginas. Puede que en parte se deba a que en la traducción se pierda la supuesta musicalidad que alguno asegura atesoran las descripciones de las calles londinenses de principios del siglo pasado, los vestidos, las mansiones y los parajes y puede que la escasez de diálogos en los que el lector ahonde en la psicología del personaje me haya alejado de la situación óptima para sentir interés por la lectura. También cabe la posibilidad que el tedio de la trama, empeñada en contar minuciosamente los detalles sin interés de una vida cómoda y vacía, fijada únicamente en cuestiones protocolarias y en la revisión de la servidumbre haya sido la causa de mi somnolencia al enfrentarme a la lectura. O puede, simplemente, que carezca de la sensibilidad necesaria para paladear una novela que me ha parecido más victoriana que modernista.Esta opinión mía relativa a La señora Dalloway con toda seguridad sería tildada de herética -como poco inapropiada y digna de analfabeto- por Michael Cunningham porque según asegura él mismo un buen día se puso a escribir fuertemente inspirado por dicha novela cuando se dijo a sí mismo que el día de la mencionada señora Dalloway ya estaba escrito y descrito de forma magnífica -asegura- por Virginia Woolf y que hacer un refrito era una pérdida de tiempo, así que sin abandonar la inspiración fundamental, es decir, la descripción de una jornada protagonizada por una fémina, decidió modificar el planteamiento, modernizarlo, y describir la jornada de tres mujeres. Tres mujeres en tiempos distintos, con una conexión entre ellas: un libro: un libro que se escribe, un libro que se lee, un libro -varios- que se editan; en definitiva, la literatura como entorno vital íntimo.

Cunningham escribió Las horas en 1998 y tengo a mi vera una edición de bolsillo de El Aleph Editores / Quinteto, traducida por Jaime Zulaika Goicochea que al llegar a la página 22 se descuajaringó físicamente pero cuyo interés se mantuvo hasta la página 213 en que finaliza la estupenda novela en la que intentó recrear la de Woolf y que en realidad la toma como pretexto para realizar una obra mucho más profunda, más imaginativa y por descontado más acorde con nuestro tiempo, dotada de una estructura narrativa en la que se suceden intervalos de tres épocas diferentes -en realidad cuatro- con el simple aviso del título de cada capítulo sin que los saltos temporales supongan merma ni erosionen la capacidad de interesar al lector que permanece atento al devenir de la historia incluso, como era en mi caso, conociendo los detalles y el desenlace del entramado de detalles coincidentes en la vida de sus tres protagonistas: la propia Virginia Woolf, la señora Brown y la señora Dalloway, siendo esta última reconocida así en virtud de un mote cariñoso.

Cunningham escribió Las horas en 1998 y tengo a mi vera una edición de bolsillo de El Aleph Editores / Quinteto, traducida por Jaime Zulaika Goicochea que al llegar a la página 22 se descuajaringó físicamente pero cuyo interés se mantuvo hasta la página 213 en que finaliza la estupenda novela en la que intentó recrear la de Woolf y que en realidad la toma como pretexto para realizar una obra mucho más profunda, más imaginativa y por descontado más acorde con nuestro tiempo, dotada de una estructura narrativa en la que se suceden intervalos de tres épocas diferentes -en realidad cuatro- con el simple aviso del título de cada capítulo sin que los saltos temporales supongan merma ni erosionen la capacidad de interesar al lector que permanece atento al devenir de la historia incluso, como era en mi caso, conociendo los detalles y el desenlace del entramado de detalles coincidentes en la vida de sus tres protagonistas: la propia Virginia Woolf, la señora Brown y la señora Dalloway, siendo esta última reconocida así en virtud de un mote cariñoso.De la señora Woolf, en un estilo más clásico, tomamos conocimiento de sus problemas de cuando escribió su novela La señora Dalloway y en un salto en el tiempo, con recuerdos del pasado, nos ponemos al corriente de los sufrimientos anímicos que la llevan al suicidio en 1941, dieciséis años más tarde.

De la señora Brown, con una estructura interna más propia de la clásica novela estadounidense, sabremos de su inadaptación a la vida de casada que vive en un agradable suburbio de 1951, de cómo ha llegado hasta ahí y de la indecisión vital que la lleva a un intento de suicidio mientras acude como lugar de tranquilidad y remanso de paz a la lectura de la novela de la Woolf, La señora Dalloway; la señora Brown se ve a sí misma en una situación semejante, preparando una fiesta, sólo que ella tiene más dudas que convicciones.

De la llamada señora Dalloway, en realidad Clarisa, una editora neoyorquina, sabremos que está preparando una fiesta para agasajar a un íntimo amigo suyo, Richard, poeta que va a ser laureado con un premio muy importante y espera que, a pesar del sida que le tiene casi postrado se sienta con ánimos para salir del tugurio en que vive. Clarisa, que vive maritalmente con su querida Sally, a los dieciocho años estaba locamente enamorada de Richard, pero él la dejó por Louis, amigo íntimo de ambos, relación que tampoco acabó bien.

Cunningham juega sus cartas con una habilidad tremenda: aunque su prosa -por lo menos, traducida- no sea una maravilla sabe dosificar los recursos narrativos y los datos que va ofreciendo para construir un mosaico que lentamente se configura en la imaginación del lector y no tan solo en lo que se refiere a la personalidad de los caracteres que se van desarrollando ya que también por encima de los diferentes episodios, saltando sobre los capítulos que distinguen épocas, forja un entramado de sensaciones que hacen más comprensibles los actos de los personajes porque los sentimos más cercanos.

La estructura formal de Las horas -mucho más que una escena habitual en las calles neoyorquinas, un rodaje en el que participa una estrella femenina que puede ser Meryl Streep o quizás Vanessa Redgrave, pero siempre una actriz de primera categoría apenas entrevista por Clarisa- la estructura formal, digo, huele a cine desde las primeras páginas y se mantiene hasta el final, por lo que, añadido al hecho publicitario de obtener el Pulitzer en 1999, estaba cantado que alguien en Hollywood decidiría rodar una película con semejante material que a gritos reclamaba interés.

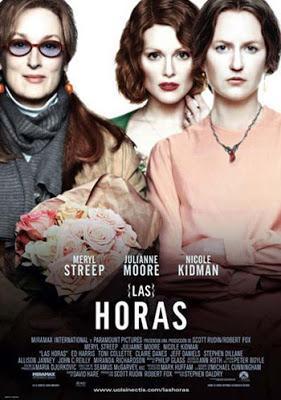

Parece ser que Scott Rudin se precipitó a comprar los derechos cinematográficos cuando la novela de Cunningham estaba todavía en galeradas y desde luego quien le avisó debió de recibir una buena propina. Rudin encargó a David Hare que confeccionara el guión y David, después de hablar con Cunningham, realizó un trabajo de adaptación estupendo que se entregó a las manos de Stephen Daldry encargado de dirigir la película titulada, como la novela que la inspira, The Hours (2002) bien traducido su título como Las horas.

Stephen Daldry no es, realmente, un director de cine: de hecho, desde el año 2000 hasta este año 2012 tan sólo ha dirigido cuatro largometrajes aunque eso sí, con un éxito de galardones - nominaciones sin precedentes. Pero si vemos sus películas, se nota bastante que en realidad es un director de teatro que hace cine con una ventaja sobre otros: sin duda, sabe rodearse de un equipo sobresaliente en todos los sentidos; su forma de rodar, de mover la cámara, resulta eficaz, efectiva, resolutoria, apropiada si acaso, pero no excelente, sin apurar hasta la última gota los medios a su alcance que son jugosísimos todos ellos.

Stephen Daldry no es, realmente, un director de cine: de hecho, desde el año 2000 hasta este año 2012 tan sólo ha dirigido cuatro largometrajes aunque eso sí, con un éxito de galardones - nominaciones sin precedentes. Pero si vemos sus películas, se nota bastante que en realidad es un director de teatro que hace cine con una ventaja sobre otros: sin duda, sabe rodearse de un equipo sobresaliente en todos los sentidos; su forma de rodar, de mover la cámara, resulta eficaz, efectiva, resolutoria, apropiada si acaso, pero no excelente, sin apurar hasta la última gota los medios a su alcance que son jugosísimos todos ellos.Lo que sí hace Daldry muy bien es mover a sus personajes y presentar la escena con recursos visuales que ayudan a reforzar la idea que se trata de transmitir al espectador.

Afrontar el rodaje de Las horas contando con el concurso de Seamus McGarvey como camarógrafo y después llevar el material a la mesa de montaje de Peter Boyle para poner orden, concierto y ritmo a la sucesión de saltos temporales es una ventaja, porque las distintas tonalidades con que Seamus delimita cada época y personaje -años 1925, 1941, 1951 y actual- colaboran al entendimiento visual rápido de la situación y luego Boyle usa las tijeras y la cola de maravilla para dejar al espectador impresionado por la celeridad con que, por ejemplo, un manojo de flores pasa por tres décadas distintas en apenas veinte segundos y todo se entiende y nada resulta extraño, sentando una base que luego explotará Daldry a conciencia y a fondo.

En el año 2002 muchos espectadores ya habían visto montajes imaginativos que requerían la participación atenta del espectador, en algunas ocasiones como excusa o motivo para llamar la atención sin más, de modo que sentarse a ver Las horas con una propuesta en la que el tiempo se ve sometido a la trama como un elemento figurativo pero no importante conlleva la consideración que por encima de las diferentes épocas en las que viven las tres protagonistas persiste un enlace que las une.

No por ello Daldry desdeña la posibilidad de recrear magníficamente cada época:

El ambiente inglés propio de las gentes bien estantes en el que se desenvolvió la escritora Virginia Woolf, su forma de vestir y de hablar, de comportarse con propios y extraños, es un episodio de una apariencia formal clásica vista en anteriores ocasiones recreada de modo esperable, ni más ni menos, sin superar ni ceder un ápice cualquier antecedente. A ello no son ni mucho menos ajenas las interpretaciones de Nicole Kidman como Virginia Woolf y de Stephen Dillane como Leonard Woolf y Miranda Richardson como Vanessa, hermana de Virginia.

La vida suburbana, apacible, de una época de crecimiento y prosperidad estadounidense en 1951 está teñida de color de sol para que la señora Brown -estupenda recreación de Julianne Moore- sienta la calidez del hogar con su esposo Dan -John C. Reilly, eficaz como siempre- que justamente celebra su cumpleaños y se comerá el pastel que Laura Brown hará con su hijo Richie. Ella está de nuevo embarazada; recibe la visita de su vecina y amiga de la escuela Kitty -Toni Collette, como es habitual sorprendente, robando escena- que irrumpe con malas noticias acerca de su propia salud; Laura, ante la enfermedad de Kitty, siente acrecentarse su angustia vital: se ve constreñida, limitada; busca en la lectura de la novela La señora Dalloway un consuelo que no halla.

Vemos a Sally -Allison Janney- en la contrastada y grisácea madrugada neoyorquina bajando del metropolitano, llegar a casa y meterse en la cama donde duerme Clarissa -Meryl Streep, en una demostración de dominio del matiz- que apaga el despertador y se levanta: ha decidido que ella misma comprará las flores: las flores para adornar la casa, pues por la tarde ofrece una fiesta en honor de su íntimo amigo Richard -Ed Harris, robando escena a dentelladas- poeta afectado de sida que malvive en un edificio viejo y maloliente: Richard no está muy convencido y Clarisa se obstina en honrarle; ella recibirá de improviso la visita de Louis, antiguo amante de Richard, que sucedió en la cama de éste a la propia Clarissa: ella se derrumba ante Louis (Jeff Daniels, breve y perfecto), viejo amigo, por la preocupación que siente debido al precario estado de salud de Richard y las dudas relativas al éxito de la fiesta que organiza en su honor.

Lógicamente Daldry se ciñe al guión de Hare que forzosamente debe resumir y eliminar datos y escenas que en la obra original escrita enriquecen considerablemente la psicología de los personajes explicando algunos de sus gestos más llamativos -para según qué óptica personal- y se vale de la inventiva visual para describir estados de ánimo: tanto las escenas reales como las imaginadas nunca son gratuitas y la elección del vestuario también tiene su intención: por ejemplo, la presencia de Kitty en la puerta, vestida, maquillada y adornada como para ir a un baile, cuando simplemente acude a entregar unas llaves y pedir un favor, intimida a Laura, que está en su cocina tan ricamente desayunando con una bata y sin maquillar: la relación entre ambas, descrita más ampliamente en la novela, queda diáfana en la película, aunque hay quien ha malentendido algún beso, buscando en el conjunto una defensa de la homosexualidad únicamente porque Cunningham nunca ha tenido problema en declararse homosexual.

Ni el supuesto lesbianismo -más bien comportamiento bisexual- de Virginia Woolf (con un historial más que complicado) ni el lesbianismo actual del personaje de Clarissa -que fue amante de Richard, ahora homosexual- que sigue demasiado enamorada de Richard, ni el beso que estampa Laura en Kitty, pueden reducir Las horas -como pretenden los interesados/as de turno- a un mero alegato en pro de la homosexualidad, porque más allá de las conductas sexuales de los personajes está la consideración de la libertad con que han decidido afrontar su vida, al extremo de controlar incluso su duración y ése nexo vital es el que les une por encima del tiempo y de la época en que les ha tocado vivir: un nexo que se representa por medio de un interés asimismo común: el amor por la letra, por la literatura, por la obra escrita: Virginia sufre pensando en la novela que escribe; Laura sufre y se reconforta leyendo la novela; Clarissa se reconoce a sí misma como parte de la novela que escribió Richard y éste ve en Clarissa, desde hace años, a la señora Dalloway, aquella mujer de ficción que tanto gustaba a su ausente madre: un cierto complejo de Edipo que coincide con la maternal actitud de Clarissa hasta que al fin se enfrenta con la real detentadora del título y regresa, de forma imperceptible, a su condición de amiga, hermana y amante añeja.

Daldry exprime absolutamente todos y cada uno de los múltiples y variados recursos que su elenco posee, obteniendo del terceto protagonista unas interpretaciones modélicas en cada caso: una injusticia las nominaciones a los Oscar sin quitar merecimiento al de Kidman: en mi opinión, se lo debían haber dado a las tres, exaequo.

Gracias al dvd he podido revisar la película en versión original y puedo asegurar que merece mucho la pena no tan sólo para disfrutar de las tres protagonistas sino que, más aún, para comprobar cómo secundarios como la Collette, Harris o el mismo Dillane componen sus personajes con una convicción y una forma de vocalizar fantásticas.

Es precisamente en las actuaciones donde se reconoce la virtud de Daldry como director de teatro: sabe situar a sus personajes en la escena con perfección y sabe aprovechar las virtudes de la cámara para realzar aspectos que en el teatro pueden resultar arduos: por ejemplo, las manos: las manos que escriben una carta de despedida de un suicidio, o las manos que, ajenas a la complejidad emocional del discurso que escuchamos, proceden a separar con velocidad las claras de las yemas de unos huevos cuyas cáscaras, esas manos, tirarán al cubo de la basura. Daldry sabe conceder a sus actores espacio y tiempo y el resultado es magnífico.

La revisión pausada permite constatar que, efectivamente, la música compuesta por Philip Glass una vez la película se había rodado realza y ayuda considerablemente a sostener la emoción que procura la obra cinematográfica, sujetándose las notas musicales a la trama y al momento sin pretender protagonismo, siendo un acierto del compositor mantener la coda por encima de los cambios de épocas, sirviéndose de otros elementos musicales para remarcar cada momento en particular.

En definitiva, una experiencia a recomendar sin dudarlo: leer la novela de Cunningham y ver la película de Daldry, sin importar mucho el orden, aunque seguramente, para quien no conozca ni la una ni la otra, preferirá ver primero la película y luego ampliar detalles con la novela. En cualquier caso y en cualquier orden, imperdibles ambas.

Tráiler